小麦进入返青期,纹枯病防治需注意

现如今已经过完年已经有一段时间,我国的冬小麦种植区会陆续进入返青期,各种病害也随着气温的升高,会急剧发生,其中小麦纹枯病是比较常见的一种病害,是麦区常发性病害,一般病田的发病株率10-30%,重病田块可达60-80%,特别严重的田块因病害引起的枯白穗率还可能高达20%以上。因病造成产量损失一般在10%左右,严重时高达30-40%。

我们深入了解这个病害,同时有利防治小麦纹枯病,保证小麦的稳产增收,下面我们就一起学习这个病害吧!

一、小麦纹枯病

小麦纹枯病又称立枯病、尖眼点病,是由喙角担菌(Geratobasidium cornigeru (Bourd.) Rogers)侵染所引起的、发生在小麦上的一种病害。在中国,长江流域和黄淮平原均有发生,其中华北冬麦区发生严重。

二、小麦纹枯病病原物

小麦纹枯病病原是喙角担菌(Geratobasidium cornigeru (Bourd.) Rogers),属真菌界担子菌门。其有两种形态。有性态为禾谷角担菌(Ceratobasidium graminearum (Bourd.) Rogers),担子菌亚门角担菌属;无性态为禾谷丝核菌(Rhizoctonia cereadis Vander Hoeven),半知菌亚门丝核菌属。病原菌无休眠期,适温下菌核4天即可萌发。菌丝生长温度范围较广,13℃以下或35℃以上时生长受抑制, 适温为25℃。

三、小麦纹枯病症状

小麦纹枯病主要发生在叶鞘及茎杆上,根部也会出现危害情况。发病初期,在地表或近地表的叶鞘上产生黄褐色椭圆形或梭形病斑,以后病部逐渐扩大,颜色变深,并向内侧发展为害茎部。小麦生长中期至后期叶鞘上的病斑呈云纹状花纹。

|

|

|

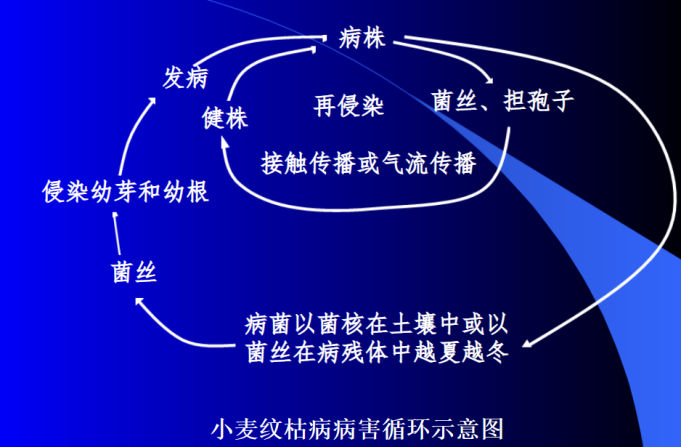

四、小麦纹枯病循环

病菌主要以菌核在土壤中或附在病残体上越夏和越冬,成为下季主要初侵染源。

病残体中的菌丝体也有一定的传病作用。种植其他感病寄主植物,可使田间菌量积累。

五、纹枯病发病条件

1、环境条件

病害的发生发展与日均温度关系密切。当日均温度在10℃以下时,病害发展缓慢;日均温度超过15℃,病情加重;20-25℃则迅速发展,病株率和病害严重度都急剧上升;当气温达30℃左右时,病害发展基本停止。

春季多雨潮湿的天气,有利于病菌的发生和发展。

2、栽培条件

常年连作、麦田草害严重、土壤或田间湿度过大,发病重。

冬麦播种过早,密度过大,偏施氮肥,麦苗生长过旺,发病重。

施用带病残株而未经腐熟的粪肥等,也有利于发病。

3、品种的抗病性

小麦品种间对小麦纹枯病的抗性有明显差异,如:华麦7号、杨麦5号等均不抗病;豫麦17号、郑州315和鲁麦22号等品种发病较轻。

六、病害防治

目前进行防治主要以选择小麦抗病的品种,在兼顾抗多种病害品种的同时,进行栽培和药剂防治的综合措施。

1、抗病品种:可以根据当地生产水平和品种抗病性表现,发病重灾区配比一定的抗病品种,如新麦11号、豫麦70号等。

2、田间栽培管理:适当时期播种、控制栽培密度、施肥合理、防除草害、麦田管理等。

产品名称:2.85%硝钠·萘乙酸

主要作用:促根发根、解毒增效、抗逆增产、调节生长

用法用量:小麦常规用量750-1500倍液喷施。

复硝酚钠与萘乙酸复配效果:促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,促进细胞原生质流动、加速对营养物质的吸收。

备注:可以与常规的杀菌杀虫剂一起复配使用,加速植株对药液的吸收,增加细胞的流动性;与除草剂复配时采用1500倍液。

3、药剂防治:

主要在早春返青拔节时间,也就是现阶段进行防治,可以使用井冈霉素、噻呋酰胺、苯甲·丙环唑等三唑类药剂并且配合 “多多收”进行防治,效果更加突出。

咨询热线

18838958061