春回大地,万物复苏,年后时间是气温快速回升时期,温度基本上能够稳定在0℃以上,小麦植株也是开始慢慢的恢复生长、心叶慢慢长出,小麦的生长状态基本上从返青到起身直立,有近一个月的时间,北方地区基本上在2月上中旬到3月上中旬。小麦的返青期也是病害容易高发的时期,像纹枯病、白粉病、茎基腐病等,今天着重学习和了解一下白粉病。

一、小麦白粉病

小麦白粉病是由禾本科布氏白粉菌引起、发生在小麦上的病害。主要为害叶片,严重时叶鞘、茎秆、穗部均会受到侵染。小麦白粉病在山东沿海、四川、贵州、云南发生普遍,为害也重,被害植株生长发育受到严重影响,使产量大大降低。发病适温15-20℃, 相对湿度大于70%有可能造成病害流行。

二、小麦白粉病病原物

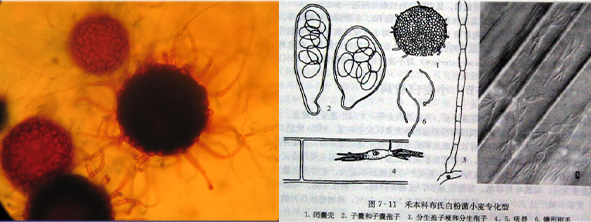

病原为禾本科布氏白粉菌小麦专化型(Blumeria graminis (DC.) Speer Erysiphe graminis DC.E.graminis DC.f.sp.tritici Marchal),属子囊菌亚门真菌。菌丝体表寄生,蔓延于寄主表面在寄主表皮细胞内形成吸器吸收寄主营养。

图:麦类白粉病病原闭囊壳

三、小麦白粉病症状

白粉病病部表面覆盖一层白色粉状霉层。组织受侵后,先出现白色绒絮状霉斑,逐渐扩大并相互联合成长椭圆形霉斑或者不规则霉层,表面逐渐呈粉状。

严重时粉状霉层覆盖叶片大部,霉层厚度在2mm左右,后期逐渐变为灰色,上面散生黑色小颗粒。

病情较轻时霉斑呈分散分布,随着病情加重霉斑也逐渐扩大成片,最终覆盖全叶;病斑下部及周围组织褪绿,病叶发黄、早枯,如发病累及茎及叶鞘,则会导致植株整株倒伏;植株矮小细弱,穗小粒少,千粒重有显著下降,最终影响小麦产量。

四、小麦白粉病循环示意图

病菌可以分生孢子阶段在夏季气温较低地区的自生麦苗或夏播小麦上侵染繁殖或以潜育状态渡过夏季,也可通过病残体上的闭囊壳在干燥和低温条件下越夏。

病菌越冬方式有两种,一是以分生孢子形态越冬,二是以菌丝体潜伏在寄主组织内越冬。越冬病菌先侵染底部叶片呈水平方向扩展,后向中上部叶片发展,发病早期发病中心明显。

五、白粉病发病条件

5.1、环境条件

日照、温度和湿度等自然条件因素会影响白粉病的发生和流行。通常,春、冬两季,特别是在3月份气温偏高、降水量适中或者偏少的年份,会有利于病害的发生和流行。

5.2、栽培条件

越夏区病菌初侵染菌量大,秋苗发病早且重;越冬菌量大,翌春病害较重。

植株密度大、灌溉条件好、施肥(尤氮肥)水平高的田块,植株生长过盛,组织幼嫩,易受病菌侵染,同时田间小气候湿度升高,有利于病菌的繁殖和侵染,发病重。

水肥不足、土壤干旱、植株生长不良时,也会降低植株抗病力,诱发病害。麦棉套作田比纯麦田发病重。

5.3、品种抗病性

小麦对白粉病的抗性有多种类型,其中主要有3种:1、小麦专化抗病性(低反应型抗病性);2、非小麦专化抗病性(慢白粉病或者迟白粉病);3、耐病性。

六、小麦白粉病防治

6.1、小麦抗病品种:小麦抗白粉病的品种还是比较多,如常见的郑州8915、郑州831、豫麦9、15、16号、京核883,8814,花培28,鲁麦14、22号,中麦2号,京农8445等,

大家根据当地的气候、种植结构等,因地制宜的选择小麦品种,如北京冬小麦以京411为主栽品种;高肥麦田搭配种植京冬8号、京冬6号、中麦9号;中肥及水浇条件差的种植京437、京核1号、轮抗6号等抗旱、耐瘠的品种;稻茬麦及晚播麦田可选用京411、京冬8号、京双18等。

6.2、田间栽培管理:适当时期播种,增强植株的抗病能力、控制栽培密度,改善田间的通风透光,减少感病机会、施肥合理、麦田管理,北方小麦适时浇水,促进小麦的植株生长;南方小麦雨后及时排出田间积水,降低田间湿度,提高抗病性等。

6.3 药剂防治:通常在小麦的孕穗初期到抽穗初期施药,防治效果最佳。可使用三唑酮、烯唑醇等单剂或复方制剂配合“多多收”进行叶片喷雾,进行防治。在小麦生长期,出现病株15%或者病叶5%,同样使用三唑酮、烯唑醇等配合 “多多收”,进行治疗。注意合理控制三唑酮及烯唑醇的用量,避免小麦植株贪青迟熟。

产品名称:2.85%硝钠·萘乙酸

主要作用:促根发根、解毒增效、抗逆增产、调节生长

用法用量:小麦常规用量750-1500倍液喷施。

复硝酚钠与萘乙酸复配效果:促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,促进细胞原生质流动、加速对营养物质的吸收。

备注:可以与常规的杀菌杀虫剂一起复配使用,加速植株对药液的吸收,增加细胞的流动性;与除草剂复配时采用1500倍液。

咨询热线

18838958061